建設コンサルタントが目指す

交通からみた

未来の北海道の姿への提言

北海道美瑛町

ENERGY エネルギー

1.交通分野が先導して実現する

ゼロカーボン北海道

交通分野が水素活用の

入口をつくる

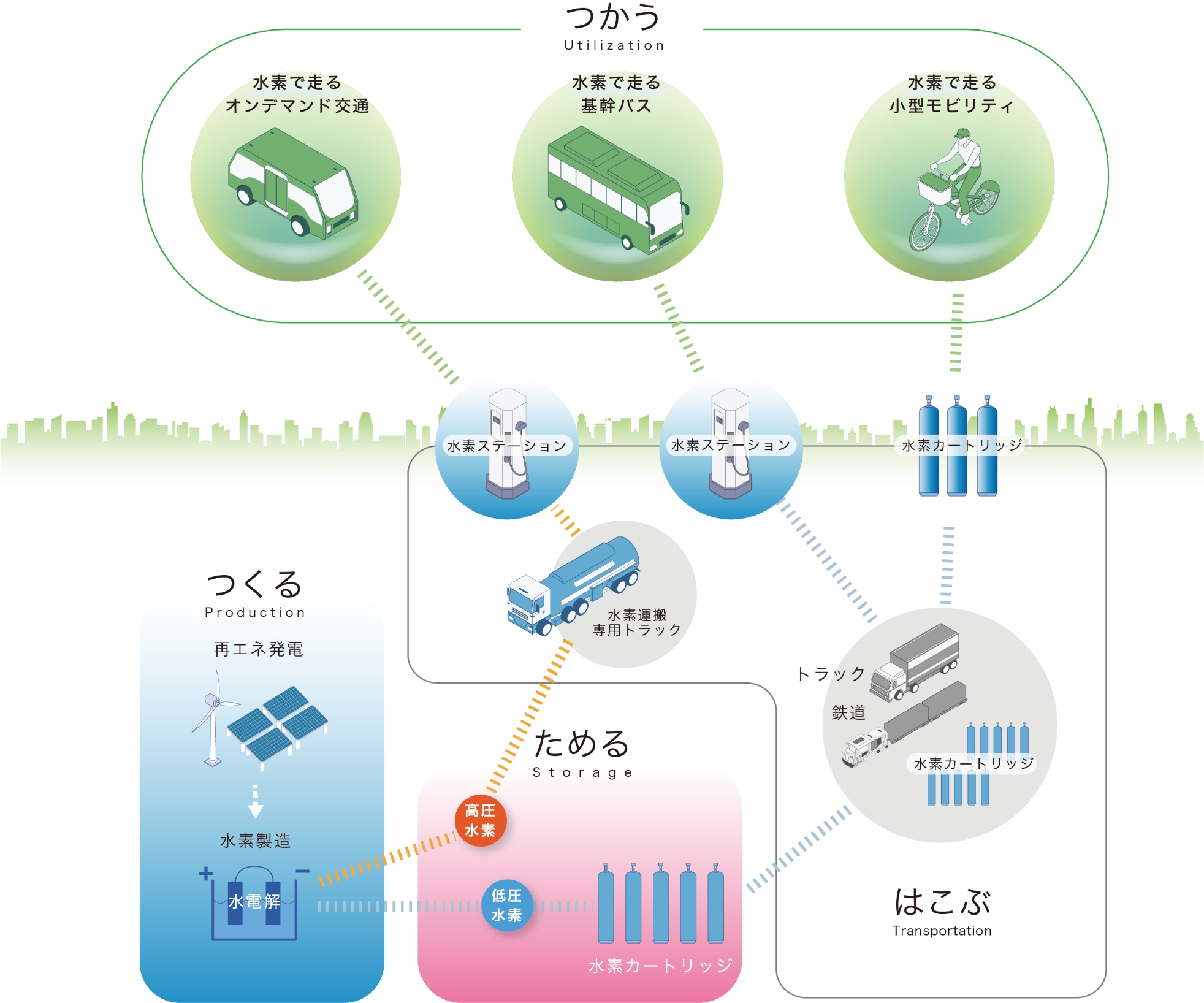

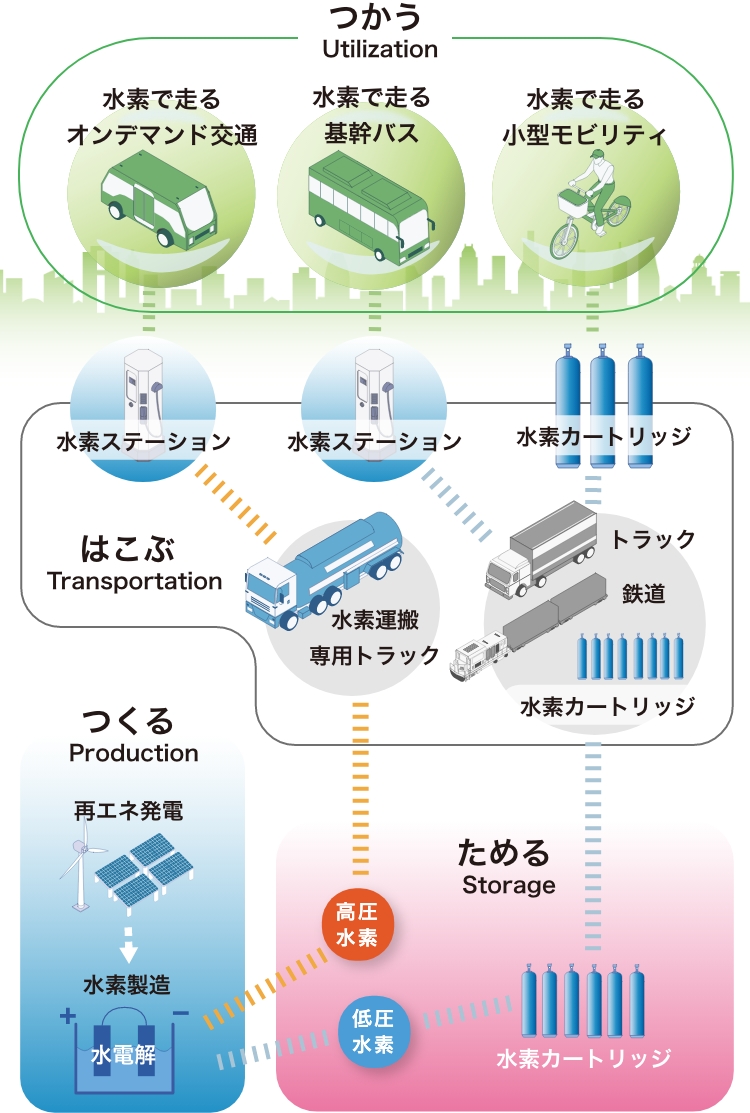

再エネの未活用電力で水素を製造する一方、水素で走る公共交通車両を開発し、

全道各地域でこの車両を導入できれば、交通分野が水素活用の入口をつくることにつながります。

水素はあらゆるエネルギーの代替となり、その普及はゼロカーボン北海道を実現する際のカギとなります。このとき、水素自動車は排熱を暖房に活用できるため、寒冷な北海道はその適地であると言えます。

この適性を活かして、水素で走る公共交通車両を開発し、全道各地域にこの車両を導入できれば、交通分野が水素活用の入口をつくることにつながります。また同時に、比較的扱いやすい「低圧水素」の普及を図ることで、水素活用の幅は一気に広がります。

- 自動車メーカーと公共セクターによる水素で走る公共交通車両の開発と導入

- 水素で走る公共交通のための各地域での水素ステーションや移動式水素ステーションの整備・拡充

- 「低圧水素」のカートリッジと燃料電池を組み合わせた低圧水素ユニットの開発

- 低圧水素ユニットのシェアサイクルやベロ(自転車)タクシーなどの小型モビリティ、および建設機械への搭載と利用拡大

- 水素で走る公共交通車両導入や低圧水素の活用に関する助成制度の導入

再エネとして期待されている太陽光や風力は、気象条件や季節などによってその発電量の変動が大きいため、需要と供給がマッチせず、需要を超えて発電していたり、気象条件が揃っても発電していなかったりと、再エネの電力を十分に活用できていないのが実状です。この未活用の電力をいったん水素に置き換えることで、比較的安価な北海道産水素を製造、流通させることが可能と考えられます。こうして製造・流通した北海道産水素は、上述した水素で走る公共交通や小型モビリティ・建設機械など広範に活用されます。

また、製造された北海道産水素は道路で輸送されることになります。このとき道路は、送電線網としての新たな機能を担うことになり、安全で速い道路ネットワークの整備は水素活用を後押しすることにつながります。

- 再エネ由来の未活用電力による北海道産水素の製造

- 水素輸送用のボンベやカートリッジなどの開発

- 北海道産水素を消費地まで輸送・流通させるサプライチェーンの構築

- 水素で走る公共交通車両や「低圧水素」を動力源とする小型モビリティや建設機械などへの北海道産水素の活用

- 水素サプライチェーン構築に関する助成制度の導入

- 水素輸送のための「安全・安心」で「高速」な道路ネットワークの整備

強化すべき交通インフラ

- 高規格道路ネットワークの早期全線開通・機能高度化

- 高規格道路、都市内幹線道路、空港・港湾アクセス道路の

機能高度化

- IC・SA・PA・鉄道駅・道の駅などを活用した交通結節点の整備

その他の提言

- ENERGYエネルギー

- ゼロカーボン北海道を実現する基盤をつくる 交通分野が水素活用の入口をつくる